三个零零后的元宇宙社交实验:向内看,也是一种Meta

向内看,解决元问题。现在是万物即可元宇宙的年代,但是具体践行时却大同小异,各有千秋。三个来自浙江大学的零零后便踏入元宇宙中社交实验,真正解决以人单位、以自我为起点的元问题。一起跟随本文来了解下吧。

一、现代人社交,需要一块《降临》里的毛玻璃

21 年 12 月的一个下午,王振阳、李想和徐瑞柏挤在同一台电脑的摄像头前。三人眼前的屏幕上,密密麻麻地排列着这场视频会议的参与者,他们是来自全国各地的大、中、小学的学生和老师们。

年轻面孔们大都穿着统一的浅蓝色连帽杉,这代表着他们在过去一年里参与并进入决赛的 2021 第六届中国高校计算机大赛——移动应用创新赛。受疫情影响,参与决赛暨线上颁奖的学生们从客厅、卧室、学校的会议室、阶梯教室接入,出现在一格格小窗口里。

临近颁奖尾声,王振阳、李想和徐瑞柏的窗口终于不再是满屏小窗之一,而是被主办方放大至全屏,同时宣布,三人的参赛 app 作品“谓尔”获得了大赛一等奖,以及重量级的最具创新奖。

大赛承办方苹果公司副总裁、大中华区董事总经理葛越与决赛选手们通过视频见面

三人画面中间的王振阳是这个项目的总协调人。“其实就是那个英文单词,where。”他向与会者阐释谓尔的理念,“我们希望这样一个 app 能够解决的,是现在社会里,尤其像我们这一代人——生活在网络时代又普遍是独生子女——的那种孤独的心理。”

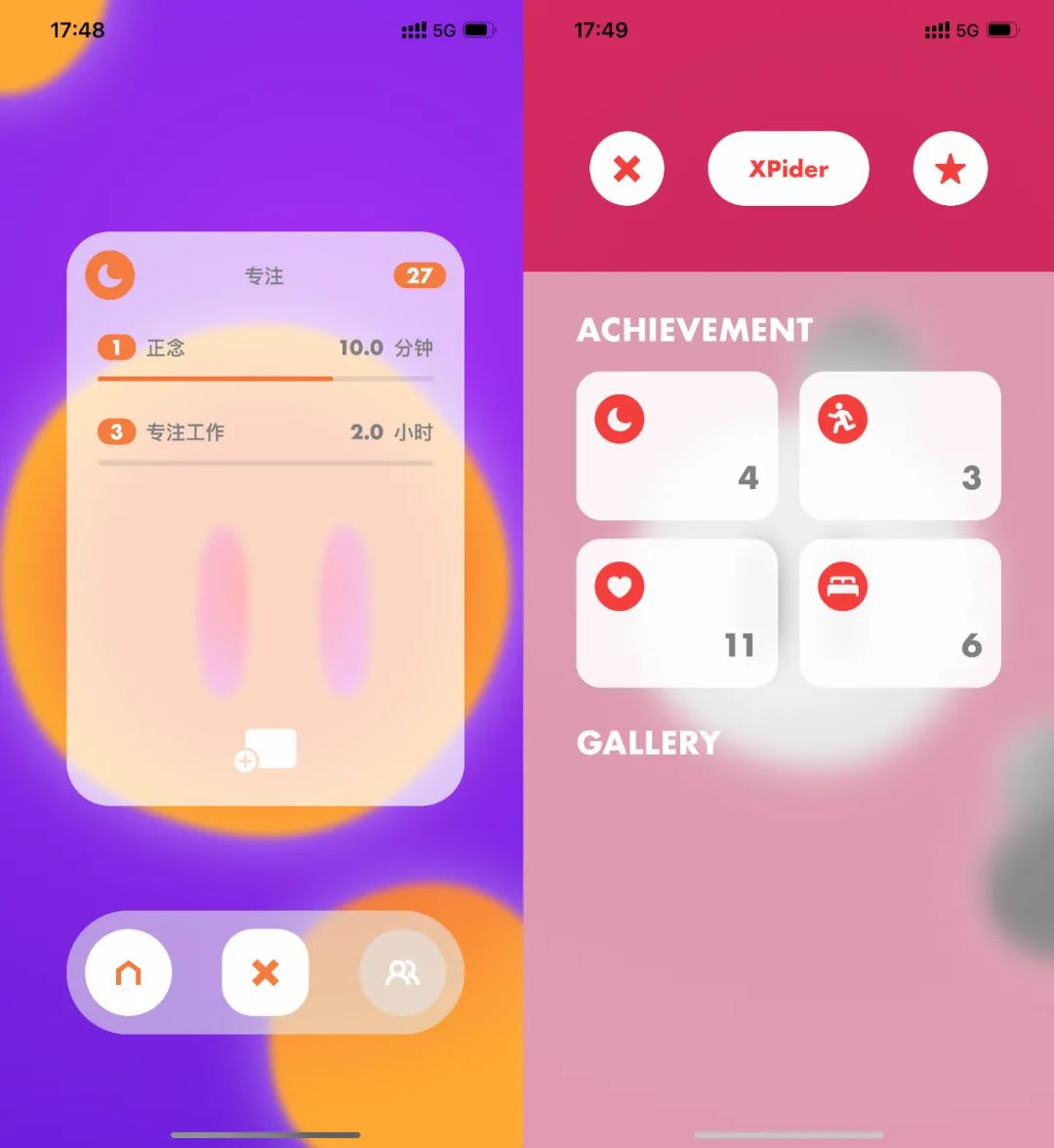

三人给出的方案,是通过搜集用户的特征和生活习惯,用算法为其创造一个“数字孪生”。

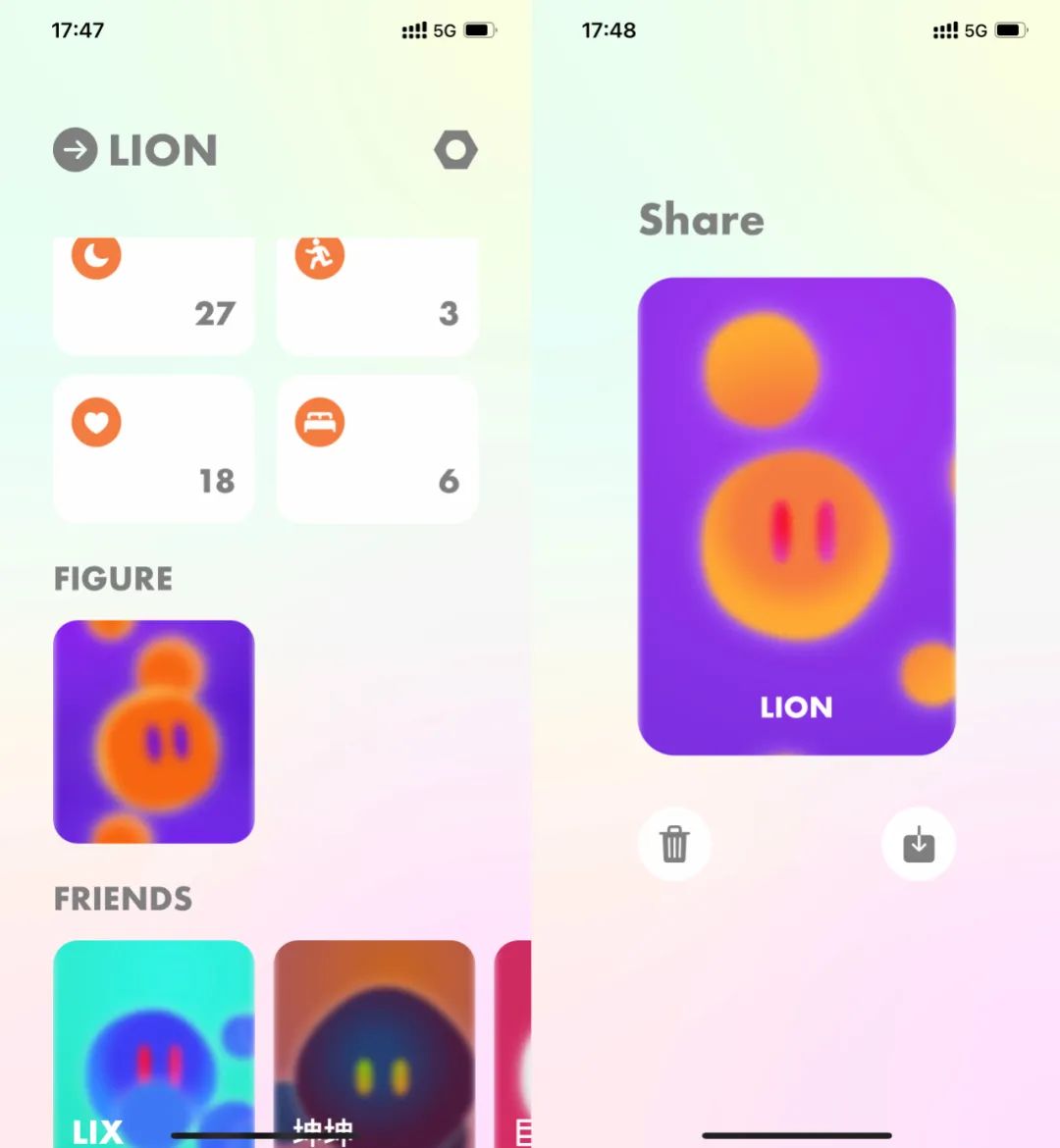

不同用户所生成的数字孪生形象,会根据采集到的数据和特性,在外观上有很大的不同

三个男孩都出生于 2000、2001 年,成长于网络时代的他们,用“只有偶尔才不是孤岛”来形容自己这代人的状态。

“所以你看,为什么不管是 B 站还是小红书,大家都喜欢把学习或者努力的过程分享出来?因为这样他就可以认为,有一些人与他一起亲历了这个过程。”但与此同时,三人又发现,这代人在渴望“共同亲历者”的同时,也并不意味着愿意敞开怀抱——用他们的话说,孤岛上偶尔才会架出一座桥。

“所以,我们就用这样一个宠物形象,作为用户在虚拟世界里的投射。但是不同于以往的数字孪生,以往更多是外观上的孪生,而我们更希望去做用户内在性格、习惯、情绪这些本质特征的数字孪生。”

在谓尔的模式中,通过算法模型处理,用户的行为一旦做出改变,就反应在宠物的形象上。而借由能够反映自身的数字孪生来进行社交,既能满足社交的需求,也能获得一层由距离产生的防御,这是三人最早的构思。

“就像是……你有没有看过《降临》?”王振阳问。“《降临》里面有个我很喜欢的概念,就是那个毛玻璃。这样一层毛玻璃是你和数字孪生之间的一层隔膜,是心灵上的安全。”当他在一次初期讨论上提出这个想法时,立刻得到了一致的同意。

三人在项目讨论中(从左至右以此为:李想、王振阳、徐瑞柏)

李想和徐瑞柏都是王振阳在浙大计算机科学与技术学院的同级。后者与王振阳同专业,在项目里担当项目经理的角色,“我会负责以文本的形式,确定这个产品的需求,以及隐私政策,等等,我还会负责测试方面的活动。”

李想则是同学院下属工业设计专业的学生,在项目中担当前端和角色形象的设计。这些对每个用户来说独一无二的数字孪生形象,就是经由他的设计,结合代码和用户实际习惯而变化生成的。

三人年龄相仿,对人与人的关系也有着相似的观察,这都体现在谓尔的核心理念当中。

“比如亲子关系,东亚人的情感是不直接的,所以我们希望利用这种微妙性,可能通过宠物的变化,让人感到,对方是关心你的,就像是父亲给你一袋橘子的那种感觉。”

在谓尔,社交全部由虚拟形象完成,不出现现实中的文字、语言、图片、视频

在王振阳看来,这与文学理论中的“间离化”有着类似的效应,当人的情绪反应在数字孪生的变化上,便是一种生僻的、陌生的表达,这份朦胧性促人揣摩,使沟通更柔和和感同身受。“有时候两代人沟通起来,可能父母是为我们好,子女是为父母好,但是说着说着火药味就起来了。反而可能通过非语言的方式,比如这个宠物形象去蹭蹭你,一场冷战就破解了。”

而为什么选择借助这样一个圆润的、色彩鲜明的形象,来作为模糊社交的发生载体?

“就是要把它抽离出现实世界,抽离出那些很现实的东西。”在三人看来,不止亲密关系,在网络上随处可见的陌生人与陌生人的交流中,互不相识的距离感也并没有让双方好好说话。“人和人到底怎么心平气和地去享受社交带来的快乐?——可能,只有建立起一个童话般的世界。”

1998 年,科幻作家特德·姜首次出版《你一生的故事》,在其中写到“毛玻璃”的概念。12 年后,他于 2010 年出版的短篇《数码体的生命周期》里,描绘了一个人类培育数码体作为宠物的世界。在他的设定中,培育一个相当于人类心智 18 岁的数码体,就需要 18 年的照料和陪伴,没有捷径可走。

又一个 12 年过去,这两部科幻小说一起成为了三人的灵感来源。在热闹的“元宇宙元年”还剩最后三周的这个下午,三个零零后年轻人用一次得奖,探出了自己的脚步。

团队其实还有一位编外成员

二、地球上的正反馈不好给,就在虚拟世界里面给

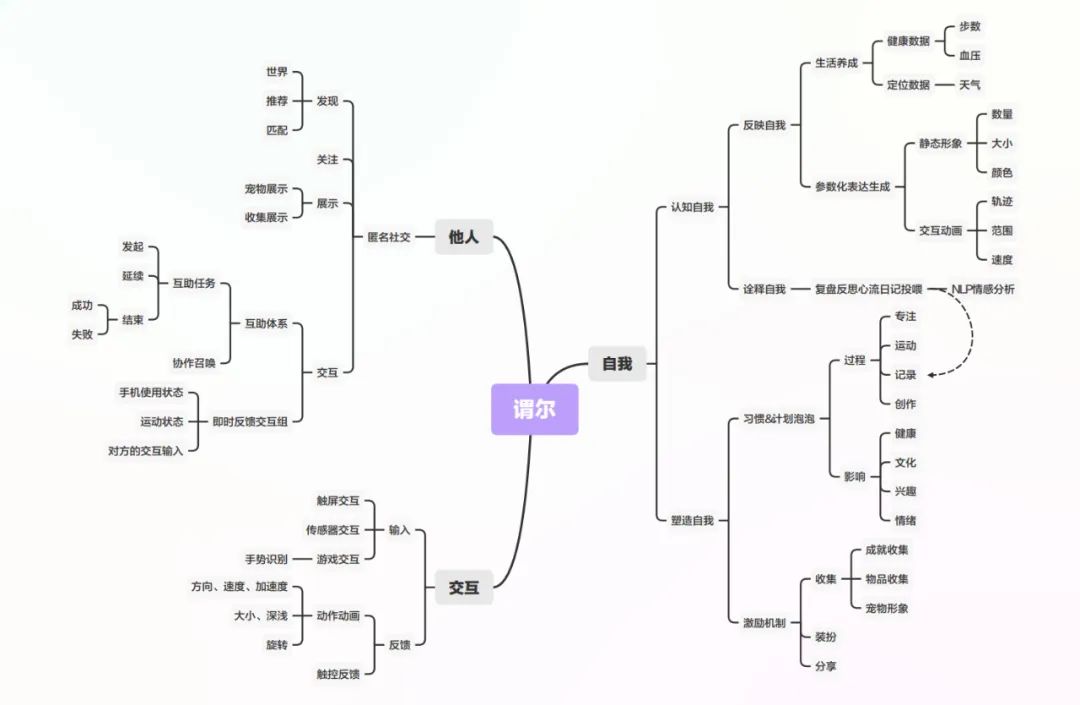

要将用户的性格和生活习惯,作为创造数字孪生的参数,那么首先需要采集什么?数据的维度如何选择?——这是获奖后的群访环节中,记者向三人抛出的第一个问题,也是他们在项目初期,着重通过分析、调研,打下的基础所在。

“首先看 iOS 给了哪些接口。”负责设计的李想说完,就自己笑了起来。

这既是玩笑,也是学生团队在实现天马行空的设想时,最容易遇到的现实问题。

在自身的专业课程中,团队的两位成员一起修了一门《计算机图形学》,提前为此打了前哨。“我们的大作业就是写了个这个,用 OpenGL 的技术框架去尝试,有哪些动作、哪些量,是可以被它表示,或者说很方便地表示的。”

随后当着手为谓尔设计维度时,三人依据有限的经验,在“反映用户特质”和“技术的实现难度”间不断尝试、折中。“我们还希望,能够通过一些设计心理学、色彩心理学,或者说实证分析的方式,去把一些特征,和情感、内在特质,建立起数量上的关系。”

三人之间的讨论自然不够,在早期内部头脑风暴过后,他们开始着手目标用户的调研。“主要针对我们面向大学生和年轻人群体的定位,调研对象有在校人群也有刚工作的年轻人。”

如今回想起来,三人承认,项目早期的一些考虑“确实都是拍脑袋的事”——直到真正把调研对象邀到咖啡店,询问“你觉得什么能够让你变得更好?”

关键词被逐个写下,很快就占满了整面墙。一轮投票过后,三人又根据可行性筛选了一次,19 个关键词得到保留。

“这 19 个,是我们普遍认为能做,也就是这样一个 app 能够实现的。”随后他们再以此发出问卷。为了触及更多样的调研对象,他们刻意选择了一批非学生人群,以及内陆地区的人士。

高票选项里,一些落在他们的意料之中,例如运动健身、早睡早起,但也有同时出乎三人意料的。“第一个就是复盘,我们没有想到,但它的比例惊人地高,可能大家都觉得自己在这上面非常欠缺。”

“第二个是和家人的通讯,比如每天跟家人打个电话。这也是我们之前没想到的,但它的排名很高。因此我们后来就把这两个点着重考虑了。”

提交决赛的版本中,三人整理出的 app 架构

第三个高票答案也跟沟通有关。“就是与自己认为有价值的人经常沟通,直白点就是这个意思,起码是要和不同背景的人经常沟通。这也是在后面的调研中比例比较高的一个答案。”

这个过程让王振阳想起《黑镜》里的一集“Be Right Back”(马上回来)。女主角 Martha 的男友死于车祸,一家公司帮她用男友在社交网络上留下的信息、状态、点赞内容,生成了一个“复生”为人工智能的男友,甚至给她寄了一个仿生人。

“这个概念其实有点像我们这个,就是怎么把一个人的数字人生,抽象成参数化的东西。我们的核心算法,也相当于是用参数去描述一个人的过程。”但跟《黑镜》里神乎其神的未来科技不同,对于一款三个大学生自己编程打造的 app 而言,他们很快意识到,自己需要做的是减法和提炼。“就是反反复复地思考,自己对自己反思,这个东西它真的有用吗?”

调研过后,结果摆在眼前,这款 app 的目标才前所未有地在三人面前清晰起来。“最开始有点像做个人的同步,后来我们逐步具体化、明确了要让用户做哪些事情。”结合被调研者普遍最看重的几项内容,他们将谓尔的目标朝“自我提升”进行了修正,即由用户自己设定目标,然后由数字孪生给出正反馈。

“我们都是高考里卷出来的。”三人总是用普遍的共通体验来举例子。“大家都高考过,都有经验,很多人不是不想好好学,而是他明明知道却坚持不下来。而好好学习这件事,并不一定你努力了就有成果,它的反馈很慢,而且很多时候是没有正反馈的。”

对于这种正反馈的缺失,王振阳并非初次意识到。他从事过一段时间的高考培训和竞赛培训,在一对一当老师的过程中,他主动做了一些研究。“很多时候我们要尽可能地去给一个人及时的正反馈。”他推人及己,“其实我们自己做一件事也是这样,有时候旁边人看着,我就摆烂了。其实旁边人看也是一种正反馈,或者说是一种惩罚机制,因为你摆烂了之后是丢人的。”

“所以我们在想,很多时候地球上的正反馈不好给,我们就在虚拟世界里面给。通过这样去自我提升。“

要将正反馈表现到数字孪生上,负责设计的李想遇到了困难。

在技术上,做内在特质的数字孪生并不容易,首先就在于对用户的内在特质参数化、数据化的过程。“因为之前不太有人做过,我们也是在摸索着过河。我们用一些机器学习的方法,用一些参数训练的模式,把用户的行为转换到这样一个参数向量上,然后我们再对参数向量去做数字生成,我们的宠物形象就相当于是一个数字生成艺术的方式。”

逻辑固然如此,实际呈现却总让李想觉得不够。“就是它究竟代表什么?可能它有个黑眼圈,或者身体发红,这些是让人能够理解的,但是更多的特征,比如它变成 5 条边还是 6 条边,它也体现一个参数,但是实际上给到用户的反馈是很弱的。”

这些都是需要加强的地方,他告诉自己。“需要做好心理学方面的调研之后,重新去优化。也就是说,本来这个东西的表现形式是你自己认为的,但在学习了更多之后,就能做到更符合大家认为的。”

起初,李想脑中并没有清晰的、关于“参数如何生成图像”的明确概念。按照平面设计的思路,他首先绘制了形象初稿,“我想到的是高饱和、高明度,风格很波普的视觉效果。”

但是当这些形象真正通过参数化生产出来,李想发现,它在很大程度上,是不受设计者控制的。“就是一种……也不是说阴暗吧,就是我自己的审美取向不会达到的风格,我相信肯定是有一些人会喜欢的形象。我觉得这也是参数化生产本身的一种魅力,即在给定了方法之后,它不受设计者控制,它其实承载了更少的设计者本身的价值观在里面。”

这也正是这个项目最初,王振阳认为自己最看重的。“让这个东西尽可能少地受设计的干扰,而是更为用户所启发。”他随即又说起自己喜欢的另一篇科幻小说,刘慈欣的《诗云》,“它讲的是外星生物来了,跟一个地球人比写诗,那人说你永远写不出来李白一样的诗,外星人就用算法生成了所有可能的汉字排列,但他发现找不出来好的东西到底是哪里好。”

在他看来,三人正在做的也是这样一个东西,“我们给了一个算法,它可以生成无限可能性的宠物,但你到底喜欢哪个,是你自己挑选的事情。即使我们设计了,但它最后能够带给我们意想不到的结果。用户领养了,但最后它的长相可能超乎用户所预料,这是带来新鲜感的事情。”

虚拟形象的生存空间被成为“浴缸”,三人还设计了眼睛跟随、摇摆、远近缩放等交互方式来向用户提供反馈

三、在虚拟世界探索,就不得不面临孪生的问题

2022 年 2 月 11 日,距离三人在决赛中获奖刚好过去两个月的时间,一款被冠以“元宇宙社交”噱头而得到大量讨论的 app “啫喱”,一举超越微信,在苹果 App Store 排行榜上登顶。

在啫喱里,用户的虚拟形象——包括脸型、发型、穿着、饰品等——依然靠用户在几百种选项里自定义,即大众熟悉的“捏脸”。

然而,比虚拟形象更为夸张和戏剧化的是,横空出世不过一周的啫喱即遭遇侵权、隐私泄露等争议,在 App Store 下架。

啫喱中的虚拟人物形象

在打造谓尔的这一年里,三人也和所有人一样,接收了“元宇宙元年”各种各样的消息轰炸。在他们看来,很多发展是必然的,而同时,一些现状也是显而易见的。

“一方面它的硬件基础达不到,如果真要做一个非常沉浸式的,不管用 VR 还是其他的虚拟世界体验,目前硬件技术达不到。”当被问及怎么看接下来的“元宇宙第二年”,王振阳这样说道。“但是,Meta 的概念,我觉得是可能能够做到的。”

在三人看来,自己在做的是一件框架性的事,当自己的算法、算力都不足以达到创造非常逼真的虚拟世界的技术水平,他们就选择模拟人的内心。

“我对 Meta 的理解,可能会更倾向于一个游戏,叫《史丹利的预言》(The Stanley Parable)。”王振阳回忆,“那是一个非常打破第四面墙的游戏,内容很简单,一个人要逃脱工厂的束缚,逃脱‘老大哥’的监视。这游戏里有一个旁白,会告诉我往前走、开左边这个门……但你会发现,依照旁白指示做,你依然在受到控制,而如果你尝试逃脱旁白,他也会有不同的策略去纠正你。”

这在王振阳看来,是“非常 Meta”的,即游戏里对现实中造成影响。“我们对于元宇宙的认知在于,不仅是人沉浸于虚拟世界,而更多是虚拟世界能够作用于现实世界。这是我们对于元宇宙,或者说 Meta 概念的一个期许,也是我们做这个事情的出发点,就是你的虚拟形象可以让你变得更好。”

王振阳在另一次比赛的路演现场

今年是三人在浙江大学求学的第三年。一年前的这个时候,学校里举办了一次线下展览,将前五届中国高校计算机大赛——移动应用创新赛的获奖作品放在一起展示。一起看完展览,三个人都很激动,徐瑞柏则代表三人在 BBS 上发了一个总结贴。

“要不回头我们自己也弄一个?”看完展览后不久,三人就正式拉了群,开始讨论究竟要做个什么样的应用。

创办自 2016 年的移动应用创新赛,六年来已经培养了 2 万多名像他们一样对编程感兴趣的学生开发者,其中,首届大赛的特等奖获得者、同样来自浙江大学的张乐凯已经成为高校的一名教师,指导他的学生继续参与到比赛中来。

在 12 月的线上决赛上,大赛承办方苹果公司副总裁、大中华区董事总经理葛越分享了一组数据:2021 第六届大赛共有来自 500 多所大学的参赛者报名,提交项目超过 1400 多件,两者均为历史之最。最终,共有 59 个作品与谓尔一起闯入决赛。

他10 年前得到的第一台 MacBook,“当时就觉得,太好看了!”

李想表示,获奖后能够以开发者的身份,参与苹果开发者大会,是自己一次自我实现。图为他 10 年前得到的第一台 MacBook,“当时就觉得,太好看了!”

巧合的是,在组建团队前,三人就在同一个学校组织“求是潮”里,分别担任产品、技术和设计的负责人——这也正好对应了三人在谓尔项目里的分工。

如今再回想起来,三人之所以选择这个项目方向,确实带有自身的精神属性。“我们仨还挺社恐的。”他们一致表示。谓尔的宣传视频开头,就提及“精神孤岛”,也是他们共通的感受。“不止是生活中会有这种时刻,而是真的只有偶尔才不是孤岛。”

在做谓尔之前,三人也接触过一些主打“触及灵魂”、“灵魂社交”概念的应用,“但你说,真正的灵魂社交,一定是这个东西被投射到虚拟空间之后,把用户真正的内在特质用参数化向量描述出来,我们才可以做匹配,通过算法找到灵魂契合的用户。”

2021 年年中,当元宇宙概念在被热烈讨论和追逐,三人又回过头,重新反思起来。“我们觉得,未来一段时间,或者未来很长一段时间,我们的发展方向起码会有一个分支,因为人们在虚拟世界里探索,就不得不面临一个问题,当外观的孪生已经做到一个不错的程度,那么人就一定要向内看,也就是看自我、本我、超我那些东西。(在那个时候)内在的东西如何去量化、可视化,我觉得就是我们创新的一个点。”

“而且这是个天然的 NFT。”三人补充道,“因为 NFT 上链效率的问题,它需要用极少数的参数,而我们就是一组参数,可以生成一个很好看的东西。”

在三人的规划中,谓尔很快就会正式上架。“但是说实话,我们还是差挺远的。”王振阳说道,“一方面是,人的性格到底是什么样子,有时候连我们自己也说不清楚。”

通过目前用的机器学习模型,以及心理学上的方法和理论,谓尔能够对用户的性格进行推导,但在三人看来,“目前这个阶段做到的效果,也只能说是大概有这样一个体会,但如果要做到真正意义上的精准对应,还是有赖于整个脑科学或心理学领域的再一次进步,或者我们整个大型模型的一次底层的技术跃进,才有可能达到。”

在三人就读的浙大计算机科学与技术学院所在的玉泉校区以西,驱车 20 分钟就可以到达浙江大学国家大学科技园。大楼二楼的浙江大学 e-WORKS 创业实验室里,进门左手边的一间小房间便是三人的“据点”。

决赛前一周,他们窝在这个四张办公桌大小的房间里,将项目的整个架构都重新梳理了一遍。“除了宠物形象没变,剩下的东西都重整了。”

参加线上颁奖的那天,他们也是在这里接入视频会议,三人并排坐在办公桌的一侧,挤进同一台电脑的摄像头画面里。办公桌另一侧的地上,则在局促的空间里摆放着一张懒人沙发,和一套简易的床垫被褥——因为在追赶项目进度时,“一般保证同一个时段有一个人醒着”。

这里也是王振阳另一个机器人项目的大本营。2020 年秋天,他与在浙大机器人协会结识的团队成员,共同打造了六足轮足式 AI 机器人“X-Spider”,主打养老陪护。次年夏天,2.0 版本的“X-Spider”已经在杭州社会福利中心养老院进行投放试用,为老人辅助生活,并用杭州话交流。

王振阳与团队打造的机器人“X-Spider”

谈到机器人,他无奈表示:“考虑到时代的发展,在这个时代做机器人是太超前的事情,因为我们调研了不管是当前的芯片价格,电机生产的困难程度,还有整个组装生产链,我们放弃了。”

“也不能说放弃。”他随即又说,“我们把它往后放了。其实这跟考虑做 app 是一脉相承的过程,app 是一个我们学生能做的,或者说我们目前能撬动的资源前提下,我们能去把它做成的。其实这两个东西是很一致的,一个是在虚拟世界中,一个是在现实世界中,最后都是作用于人,服务于人,也就是我们很认同的科技向善。”